封面新闻记者 荀超 实习生 李星洁优秀股票配资网站

“在本土家乡,方言更能够体现出这儿的风土人情,更容易入戏入心。”8月17日下午,四川人民艺术剧院(以下简称“四川人艺”)的排练场内气氛热烈。著名散打评书艺术家李伯清在观看完话剧《谁在敲门》联排后,对该剧的方言运用提出了自己的见解。

海报

打磨升级

“小改动大提升”

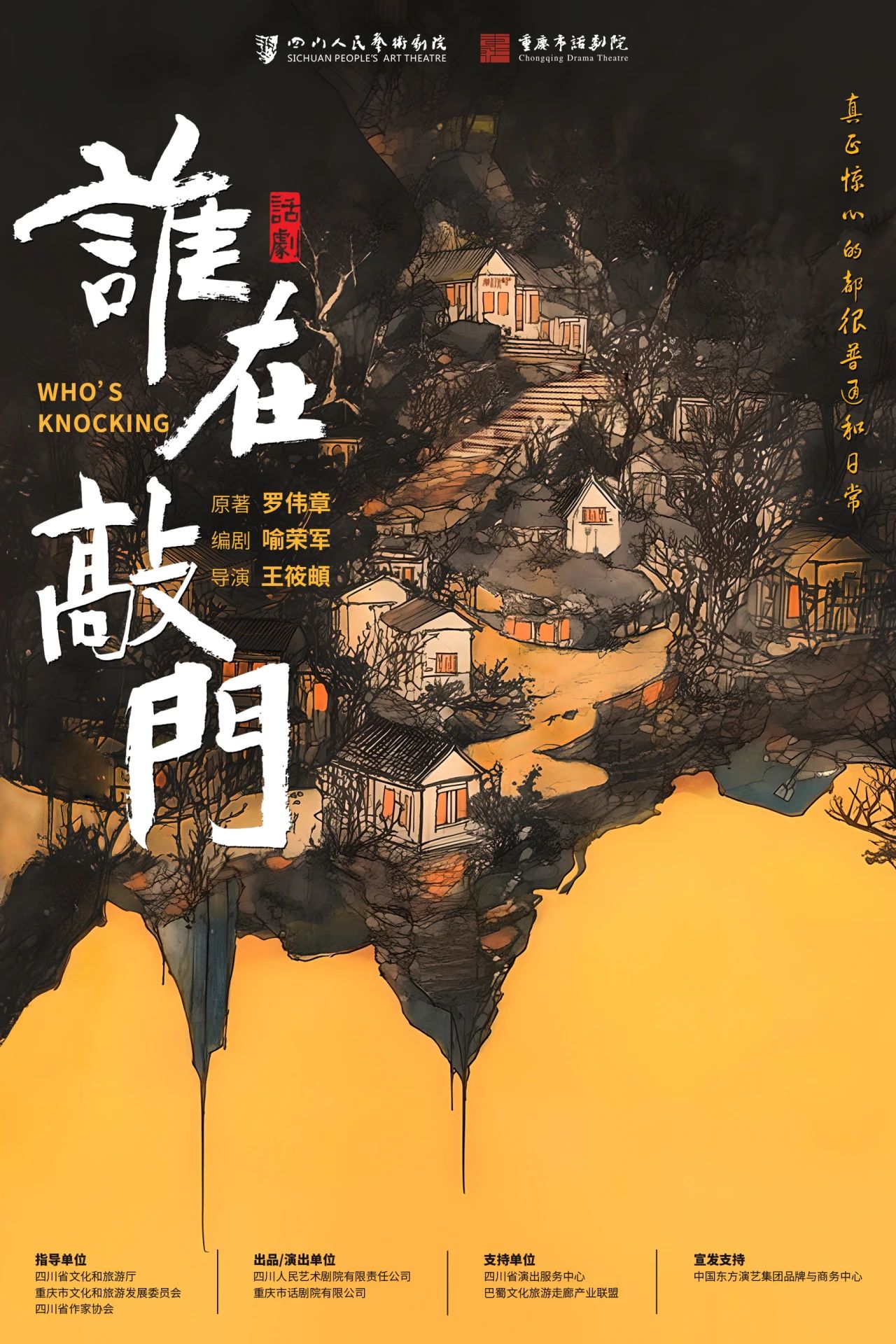

话剧《谁在敲门》改编自作家罗伟章的同名长篇小说,由喻荣军编剧,王筱頔执导,四川人艺、重庆市话剧院联合出演。全剧采用“群像式”人物结构,通过川东农村一家三代的命运浮沉,折射时代变迁与个体生命的光辉,深刻诠释了“人民才是主角”的创作理念,生动描绘出一幅充满烟火气的城乡变迁浮世绘。

海报

四川人艺院长、表演艺术家董凡介绍,目前《谁在敲门》已成功入选第十九届中国戏剧节,并积极备战即将到来的第十四届中国艺术节。“作为川渝两地艺术院团深度合作的成果,该剧在重庆、成都演出之后,团队又围绕‘讲清故事、增强情感’进行复排打磨,遵循‘小改动大提升’原则,让平凡人物的情感表达更细腻。”

董凡告诉封面新闻记者,《谁在敲门》也是“成渝双城记”文化合作的重要成果。“自2016年成渝院团开启合作以来,双方通过剧目互演积累了深厚经验,此次借中国艺术节在成渝两地举办的契机,终于实现了‘共同打造同一部剧’的多年愿景。”

大合影

巧用方言

展现作品烟火气

近年来,方言在影视、戏剧等领域的运用逐渐增多,成为作品差异化表达的重要手段。《谁在敲门》全程川渝方言,试图探索地域文化与当代艺术的融合路径。“故事讲的是川东地区,用普通话演绎会丢失很多韵味。”董凡说,“剧中的烟火气与贴近生活的质感,只有通过方言才能精准呈现,也能让观众在舞台上看到自己的生活,找到身边人的影子。”

在董凡看来,选择方言创作不仅是地域特色的体现,更是内容表达的需要。“四川话属于北方语系,再配合字幕翻译,即便非川渝地区的观众也能轻松理解,让全国观众产生共鸣。”

作为川渝方言代表性人物,李伯清从四川方言的生活化和幽默化角度提出了自己的见解:“目前来看,剧中70%的方言是书面文字,而非生活语言。像‘你坐嘛’虽然是方言,但缺乏烟火气,换成‘哎,你神气啥子嘛,坐噻’,瞬间有了生活味道。”

李伯清分享自己的观后感

李伯清认为,方言艺术的生命力在于对日常语言的精准提炼,而非简单的文字转换。“现在很多影视剧也好,其他啥子也好,学的用的方言,还没有完全真正是出于这个方言特色、幽默、烟火气,没有让生活的味道更浓。”他认为,要让方言为作品“加分”,需摆脱“书面化”束缚,让语言更鲜活、更贴近生活。

“观众是最好的评委。”李伯清期望话剧《谁在敲门》经过精心的打磨,能够成为展示方言文化的一张亮丽名片。董凡也表示,“剧组接下来将根据李老师的宝贵建议,进一步优化台词的节奏和语言表达,力求让方言运用更自然,情感更充沛。”

李伯清

值得一提的是,8月23日和24日,该剧将在成都简阳大剧院启动新一轮巡演,随后于9月9日前往杭州,在第十九届中国戏剧节上精彩亮相。

图据四川人艺优秀股票配资网站

一直牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。